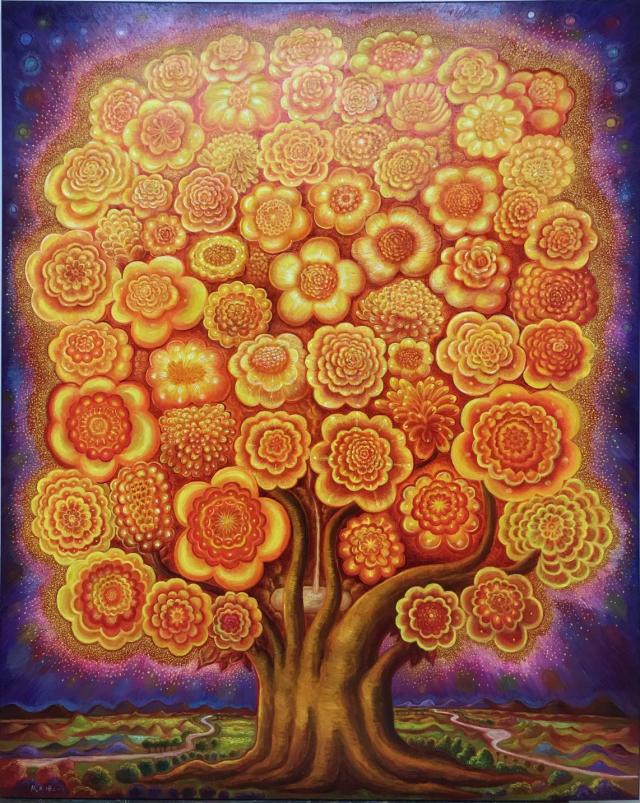

▲張立曄個展「萬物有靈光」。(圖/新思惟人文空間提供)

▲張立曄個展「萬物有靈光」。(圖/新思惟人文空間提供)

【亞太新聞網/記者鍾尚軒/高雄報導】

華特.班雅明在《迎向靈光消逝的年代》一書中提出「靈光」概念,並描述靈光如何在當代因機械大量複製技術而逐漸消逝。1935年,班雅明因攝影與機械技術的進步而憂心,指出大眾追求娛樂與消遣,而非藝術。娛樂讓人放鬆、無壓力,而藝術卻要求專注,需全然沉浸並用心感受。

班雅明以觀畫與看電影比較專注與分心的差異,也可用閱讀與滑手機對照:前者引人靜觀冥想;後者如網路短視頻,不斷以新影像取代上一個影像,使人無法自由思考。他引用呂哈梅(Duhamel)的警語:「我已經沒辦法隨心所欲地思考,流動不停的影像已取代了我自己的思路。影像藍光統領時代,靈光已然消逝。」

面對靈光消逝的時代,藝術家該如何創作?張立曄認為藝術必須迎回靈光,讓其重返創作之中。靈光是面對自我、生命與環境時所留下的存在感受,會射入我們情感記憶最深處,召喚難以遺忘的情思。古典藝術中,靈光常以精神性隱含其中,如蒙娜麗莎的微笑光暈、大衛雕像的神聖感;靈光如同圍繞月亮的光暈,在宗教畫中象徵永恆神秘與崇高氛圍。

若聖像的意涵能擴展至對天地萬物生命體的關懷,靈光將回返人間,擺脫機械複製的限制,融入微觀宇宙的生命體之中。張立曄近年關注的「萬物有靈論」,正與「靈光重現」相呼應:動物、魚、蝴蝶、花朵、山川草木皆有神性與獨特存在,每個生命都是能量的集合體,而能量即是光,靈光就是生命體內在小宇宙散發的獨特之光。

她希望透過泛靈論的思維,讓人與自然重新聯結。在廣闊宇宙中觀照每個生命體的獨特與美麗,它們各自發出光芒,展現豐饒生命力。回歸大自然或許是靈光消逝時代的解藥,當體察天地覺有情、萬物皆有靈,靈光便能重現。

展覽將於8月16日14:30在新思惟人文空間舉辦開幕茶會,邀請觀眾走入張立曄筆下的靈性宇宙,透過光與色的流轉感受筆觸所喚起的內在能量,見證萬物生靈的神性與光芒。

展覽資訊:

「萬物有靈光」─ 張立曄個展

藝術家:張立曄

展期:2025.08.09 – 2025.10.19

展場:新思惟人文空間(高雄市三民區河堤路298號2樓)

開放時間:週二至週六 10:00-18:30

【藝術家介紹】

張立曄(1967年生,嘉義)畢業於東吳大學社會系,創作主題跨越自然觀照、社會觀察與靈性探尋,歷年個展與聯展經歷遍及台灣、日本、法國、中國等地,作品為國內外美術館及藝術銀行典藏。